١٢ / أبريل / ٢٠٢٥

١٢ / أبريل / ٢٠٢٥

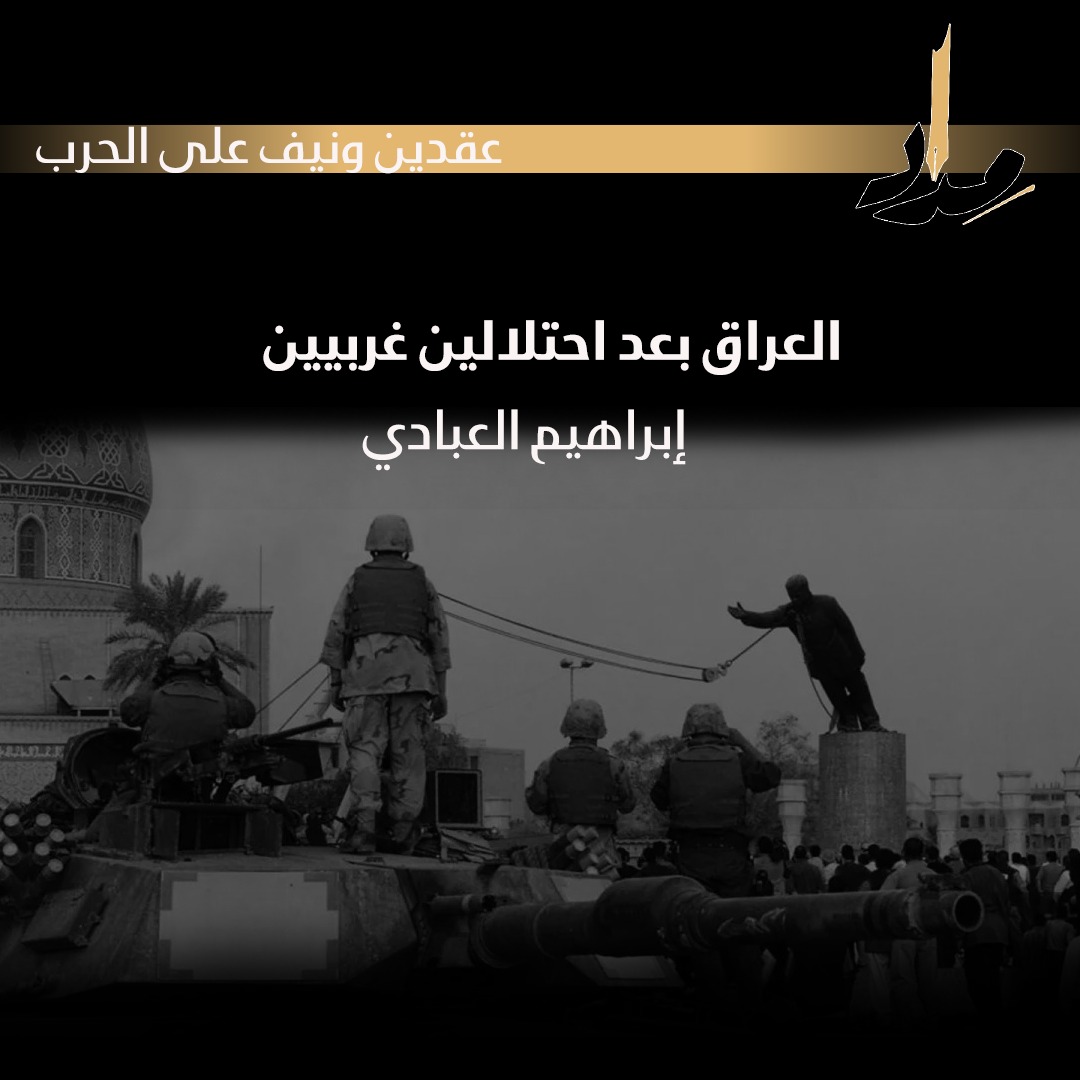

في التاسع من نيسان عام 2003، أحكمت القوات الأمريكية سيطرتها على آخر مواقع الجيش العراقي، معلنةً انتهاء نظام حكم مستبد قاد البلاد إلى الدمار والفوضى. قبل ذلك بثلاثة وثمانين عامًا، كان البريطانيون يعلنون إتمام سيطرتهم على العراق العثماني، لتبدأ رحلتهم الطويلة في بناء الدولة العراقية الحديثة وفق رؤيتهم ومخططاتهم.

واجه البريطانيون ثورات محلية وتمردات قادتهم إلى تأسيس حكم وطني تحت إشراف مباشر، وبمرافقة هندسة سياسية واقتصادية وأمنية للواقع العراقي. وعندما جاء الأمريكيون بعد عقود، أعادوا تجربة الانتداب، لكنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة تمردات مسلحة ومقاومة متعددة الدوافع، في سياق تعقيدات إضافية نجمت عن التدمير الذاتي الذي قاده نظام الحزب الواحد والعائلة الحاكمة طيلة 35 عامًا، سبقتها تجربة تدخل العسكر في السياسة وهيمنة الجيش على الإدارة العامة والحياة السياسية.

كان البريطانيون جادين في تنمية البيروقراطية الإدارية لضمان الاستقرار السياسي والأمني، وتعزيز التنمية الاقتصادية بما يمنحهم نفوذًا طويل الأمد، ليظل العراق جزءًا من منظومة الإمبراطورية التي “لا تغيب عنها الشمس”. أما الأمريكيون، فقد سعوا إلى جعل العراق ساحة لتجارب نشر الديمقراطية ومواجهة التطرف والاستبداد، وفق رؤية استراتيجية جديدة تتناسب مع تحديات الألفية الثالثة، بعد أن هزّت غزوة مانهاتن في سبتمبر 2001 رموز القوة الاقتصادية الأمريكية، على يد تنظيم القاعدة الذي كان يختبئ في الكهوف لمواجهة القوة الأعظم عالميًا.

في ظل عالم متغير، حيث تراجعت الصراعات متعددة الأقطاب لصالح الهيمنة الأمريكية بعد انهيار جدار برلين، كان العراق أمام فرصة تاريخية لاختزال الطريق نحو دولة مستقرة ومجتمع متصالح مع ذاته ومع الآخرين. لكن كالعادة، أُهدرت الفرصة بعُمى مشترك، أمريكي - عراقي!

بين هذين الاحتلالين، ظل العراق يتخبط بين استبداد سياسي وصراعات داخلية بين قواه الاجتماعية والسياسية، مما أدى إلى تدمير عقود من التنمية وتحطيم المؤسسات، وإطلاق المكبوتات السياسية نتيجة الفشل الذريع في تحويل المجتمع إلى كيان منظم ضمن دولة ذات أهداف واضحة ورؤى عملية. وبعد مائة عام من الاحتلالات والترتيبات السياسية والأمنية والدستورية، يكون العراق قد استهلك قرنًا كاملًا من الفرص الضائعة، وأهدر سنوات من التنمية الشاملة التي كان من الممكن أن تنقله إلى مصاف الدول المستقرة بهوية وطنية راسخة وطموحات تليق بتاريخه وحضارته وموقعه الجيوسياسي والاقتصادي.

إشكالية التاريخ السياسي العراقي

كيف نقرأ التاريخ السياسي للعراق بعد قرن من التأرجح بين الفوضى والفساد والعنف؟ وما الدروس العملية التي يمكن استخلاصها لتجاوز هذا التيه والضياع؟ كيف يمكن تحقيق وعي وطني ناضج يمنع تكرار الأخطاء والخطايا السياسية، ويوجّه المجتمع نحو بناء الدولة بما يضمن للمواطن حصانة فكرية وثقافية تحميه من الوقوع في فخ الأيديولوجيات والمشاريع السياسية غير المحسوبة، والتي غالبًا ما تفتقد إلى حسابات المصلحة الوطنية الحقيقية؟

أكاد أجزم بأن المشكلة الأزلية للعراق تكمن في بنيته المجتمعية ذاتها. فهي بنية منقسمة عبر التاريخ بين اتجاهات مثالية معنوية وأخرى مادية واقعية. والمجتمع العراقي أسيرٌ لذاكرته التاريخية، إذ لا يستطيع التفكير في حاضره ومستقبله دون استدعاء ماضٍ مثقل بالتوجس والريبة، وتناقض المصالح والأهداف، وانقسامات الهويات، وصراعات الأقوياء والضعفاء.

الوعي السياسي العراقي وأزماته

هذه الإشكالية ليست حكرًا على العراق، لكن ما يميز المجتمع العراقي اليوم هو وعيه المتباين بمسببات القلق والتناحر الداخلي والخارجي. فهو مجتمع غارق في أيديولوجيات أزمنة ماضية، يعالج مشكلاته وفق رؤية ذاتية نرجسية، تتمحور حول تضخم الذات المجتمعية ومشاعر مبالغ فيها من الاعتداد، يقابلها في الوقت نفسه شعور عميق بالعجز والخذلان.

إلى جانب هذه المشاعر، يعيش العراقي أسير العجز المتعلم، إذ يعتقد أن مشكلاته ناتجة عن مؤامرات خارجية وعداوات مستمرة، وفي الوقت ذاته، يجد نفسه غير قادر على تجاوز معوقاته الذاتية، بما فيها العجز عن مواجهة المتربصين والطامعين. ينعكس هذا بوضوح في العمل السياسي، الذي يعاني من الفساد والمحاصصة، ويمنع تحقيق الأهداف العامة لكل مواطن.

إن إخفاق العراق المعاصر في تأسيس دولة مستقرة يعود، في تقديري، إلى ضعف التجربة السياسية، وهو ما يرتبط بضعف الفاعل السياسي، فردًا كان أو جماعة. وهذا الضعف ناتج أساسًا عن تراجع الوعي السياسي وارتهانه لمسلمات وثوابت لا تضع في أولوياتها حماية الأمن المجتمعي والاقتصادي والفكري.

ظلت القوى السياسية العراقية حبيسة رؤاها المحلية والمناطقية والطائفية والقومية، مما جعلها بيئة خصبة لاستقطاب المشاريع الخارجية. وكما أدى الفكر الاشتراكي والقومي إلى تقويض النظام الملكي الذي صمد 37 عامًا قبل أن يتحول إلى تجربة مهدورة، فإن العراق المعاصر أضاع فرصة إعادة بناء ذاته، عندما حلّت المزايدات السياسية والتطرف الديني والهواجس التاريخية محل الرؤى العقلانية التي ترفض إهدار الفرص لصالح الأفكار الحالمة والخوف المؤدلج.

غياب النقد المجتمعي وتكرار الأخطاء

بغياب النقد المجتمعي، وتركيز النقد على المظاهر السياسية اليومية، أُجهضت فرصة نادرة لإعادة بناء العراق وتجاوز إخفاقات الماضي. وبدلًا من أن يقود المجتمع عملية التصحيح، انقاد خلف طبقة سياسية تتقاسم المواقع والثروات، ينخرها الفساد والهدر وانعدام الجدوى.

وخلافا لفرضية أن يعيش العراقي في دولة حديثة، بنظام سياسي مستوعب للتجارب، وحوكمة فعالة، فأنه يجد نفسه عالقًا بين خيارات سياسية بائسة: إما قوى تقليدية مرتهنة لأرثوذوكسية مذهبية أو طوباوية غير منتجة، أو قوى ناشئة تفتقد النضج السياسي والتنظيم الحزبي العصري.

العراق اليوم، كما كان في الماضي، يعيش على دعامتين لم يتغير جوهرهما: دولة الريع ومجتمع الثكنة، كما وصف عالم الاجتماع الراحل كريم محمد حمزة. وإذا لم يخرج العراق من هذا المسار المتكلس، فإنه لن يتجاوز أبدًا مرحلة الدولة الهشة وقلقها المزمن.

كاتب وباحث